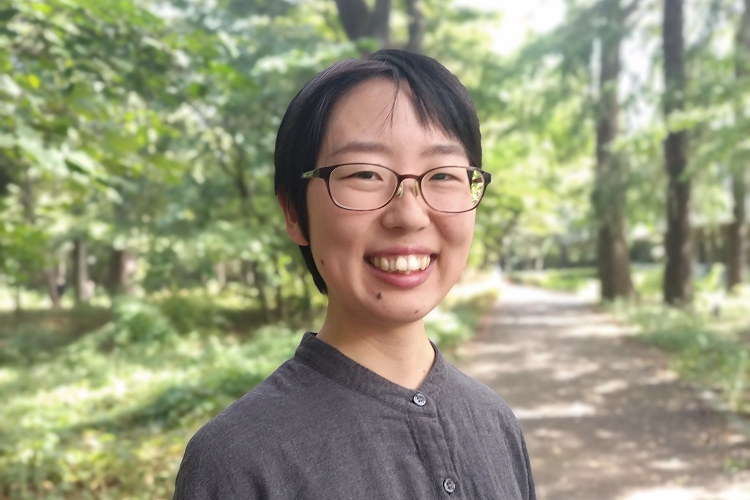

卒業生謝辞

2023年度卒業式 謝辞

多文化・国際協力学科 卒業生代表 筏井 千恵 さん

4年前、多文化・国際協力学科の2期生として入学した私たちの大学生活は、新型コロナウイルスに翻弄される中で始まりました。入学早々に出された緊急事態宣言。右も左もわからない状態での履修登録。まさに暗中模索でした。小さな希望を抱いては打ち消される毎日。言いようのない不安と将来に対する漠然とした焦りに駆られていた当時を思い出します。これまで通りの対面授業ができない中でも、先生方をはじめ職員の方々は最善の環境を整えてくださいました。しかし、無機質な画面に向かう授業は正直孤独で、必死に明るい表情を繕っても、否めない虚しさがありました。授業で感じた衝撃や感動だけでなく、課題の愚痴や癖の強い先生についての他愛ない会話さえその場で分かち合えない、そんなもどかしさを抱きながらのオンライン授業は、およそ2年間続きました。

しかし、だからこそ、ハイブリッド授業を経て、対面授業が再開されたときの喜びはひとかたならぬものでした。

今思えば、このパンデミックは、私たちに自分自身を見つめ直すきっかけ、そしてこれからの社会をどう生きるかを考える機会を与えてくれたように思います。社会とのつながりを強く意識する大学生という時期にコロナ禍があったことは、同情されることではなく、むしろチャンスであったと言えるのかもしれません。私たちは大学生活の初めに、時間をかけて己と向き合い、自身と社会の新しい可能性を模索できたのです。

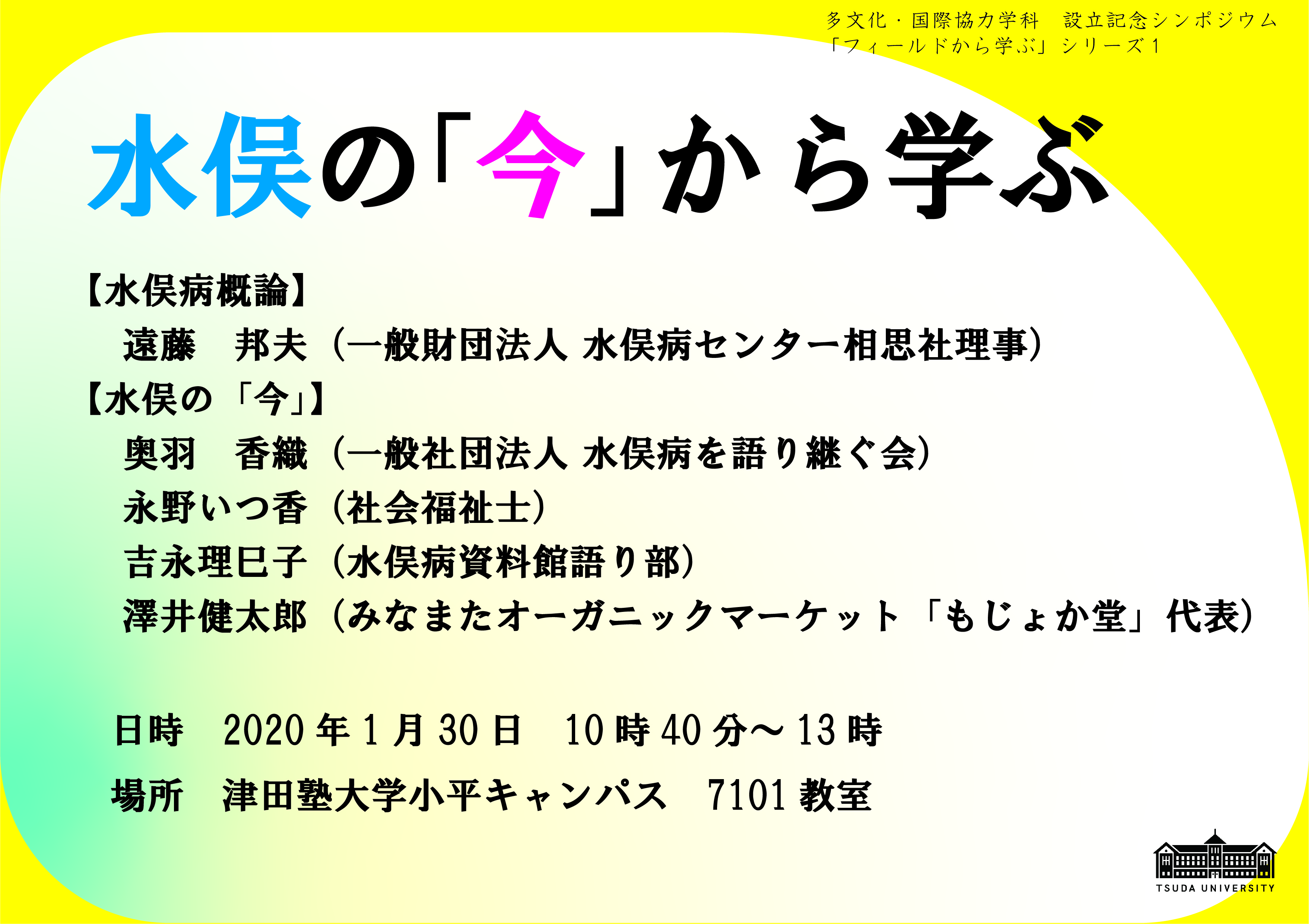

大学の授業はどれも興味深く、一コマ受けるたびに自分の中の扉が開いていくような感覚がありました。多文化共生や国際協力に関するさまざまな事例から、自分が見ている現実はほんの一側面でしかないという当たり前の事実にあらためて気づかされました。異なる立場に立てば全ての見方は逆転してしまいます。交錯する人々の思い。知れば知るほどわからなくなる「正義」。この4年間で気づいたのは、どんな社会課題だとしても、万能の解決策は残念ながらないということ。人々の立場が異なる以上、みんなが幸せになることはとても難しい。一部を見なかったことにすれば表面上は上手くいったように見えるかもしれません。けれど、それは真の解決とは言えないでしょう。残酷にも突きつけられる「正解」のない問い——。みんなで意見を出し合い、それでも納得のいく答えに辿りつかず、授業が終わってもどこかスッキリしないままでした。しかし、そこで思考を止めるのではなく、一部を切り捨てるのでもなく、正解がわからないなりに足掻くことを積み重ねてきました。

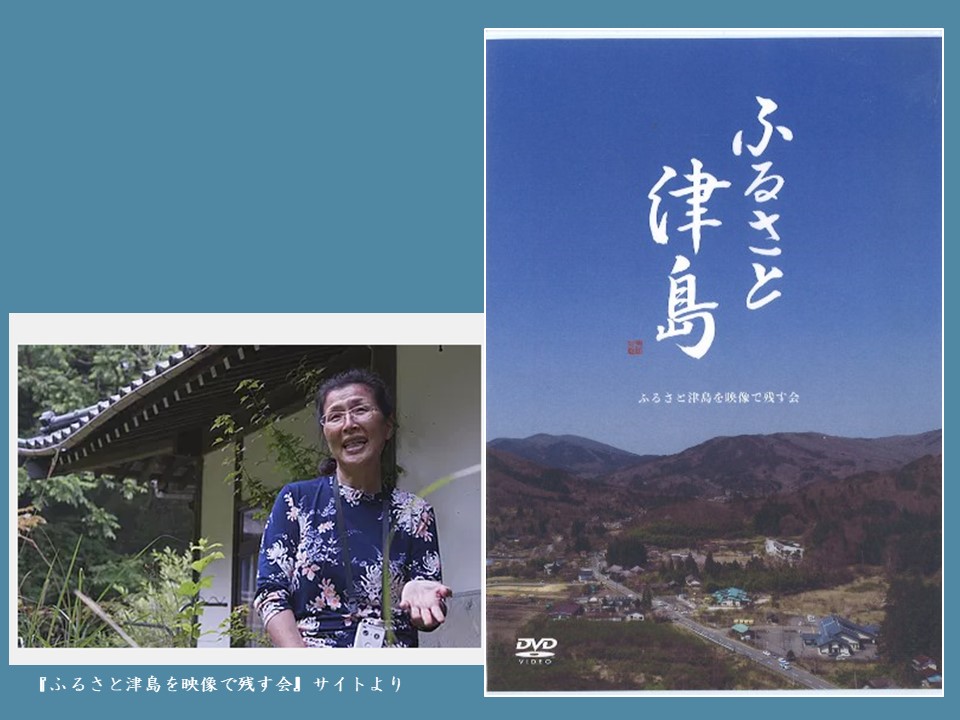

これは多文化・国際協力学科の必修であるフィールドワークでも学んだことです。私は、新潟県佐渡市において、棚田で稲作を営む人たちのところへ足を運びました。一人で初めての世界に飛び込んでいく経験は、研究というより、むしろ冒険に近いものでした。知らない地域で人とつながり、人の温かさを知る。地域に魅せられ、もっと踏み込んでみたくなる。そこで見たもの、耳にしたこと、感じたこと全てが新鮮でした。しかし、楽しいだけでは終われないのがフィールドワークの醍醐味です。踏み込むほどに見えてくる、内部の軋轢や複雑な事情。文献には載っていない地域のリアルがそこにはありました。どんな小さなことも取りこぼしたくないと抱え込んだデータは、いつの間にか収拾がつかなくなり、悶々とした日々を送ったことも事実です。

しかし、それでいいのだと教えてくれたのがゼミの先生をはじめ、この大学で教鞭をとられている先生方です。全てを理解するには社会はあまりにも複雑であること。きれいなストーリーは初めからどこにも存在しないということ。そんな中で、複雑な社会を複雑なまま受け止めること。こうした社会への眼差しは国際協力や多文化共生という枠を超えて、どんな進路を選ぶとしても大切になるはずです。学生一人ひとりに寄り添った丁寧な指導をしていただき、授業や研究以外のことにも親身に相談に乗って下さった先生方には感謝してもしきれません。

同じくらい大学での学びを支えてくれたのが個性豊かな学科の仲間です。研究テーマも、人柄も。それぞれが誰にも負けない自分らしさを持っていて、だからこそ、相手の世界も認められる。それが交わったところに、また新しい世界が生まれる。面白いことに、このおよそ70人という小さなコミュニティの中で多文化共生が実現しているのです。一癖も二癖もある彼女たちの趣味や言動に驚かされることもたくさんありました。それでも、自身の関心をとことんまで突き詰める、学びへの貪欲さはみんなに共通しています。それぞれの研究分野違うからこそ、議論をすれば一気に視野が広がり、新たな気づきを得ることもしばしばありました。

4年間一緒に学んだみんなへ。たくさんの刺激を、発見を、学ぶ喜びを教えてくれてありがとう。

私たちが、自由に自身の興味を追求できたのは、学生の自主性を尊重してくれる学科の方針のおかげです。本学科は「多文化・国際協力」という名前でありながら、学生の研究テーマは多岐にわたります。それぞれが本気で向き合いたいと思えるものを追求できたからこそ、そこにかけた情熱が人を動かす。誰かに言われたからやるのではなく、私がやりたいからやる。それは巡り巡って多文化共生や国際協力に必要な素養であり、津田塾大学のモットーである「変革を担う、女性であること」につながるものだと思います。

入学当初から授業やサークル、進路相談など、大学での学びから学外での活動まで、学生に寄り添った手厚いサポートをしてくださった津田塾大学の職員の皆さまにも、心より感謝いたします。

この4年間で、私はこれまでには考えられないほどさまざまなことに挑戦しました。この大学で、そして大学の外でも、本当にたくさんの素敵な人たちに出会い、知らなかった世界に触れ、毎日がワクワクにあふれていました。もちろん辛かったこと、悩んだこともあります。しかし、全てを含めて私の大学生活はとても充実したものであったと、今、胸を張って言うことができます。ここまで自分の可能性に挑戦できたのは、何かあったときにいつでも頼れる存在が傍にいてくれたからです。繰り返しになりますが、私たち津田塾生に温かく接して下さった地域の皆さま、職員の皆さま、先生方、共に学び合った仲間、そして遠くからいつも応援してくれていた家族に、この場を借りて心からの感謝を伝えたいと思います。4年間本当にお世話になりました。

私は、緑あふれる開放的なこのキャンパスが、学生が真剣に議論し合う授業が、疲労と充実感のにじむみんなの笑顔が、とても好きです。これからも津田塾大学が地域に愛され、学生に愛され、社会に愛され続ける存在であることを心より願っております。

2024年3月15日

津田塾大学 学芸学部 多文化・国際協力学科 筏井千恵