フィールドワークが拓く未来 ー 卒業生の挑戦

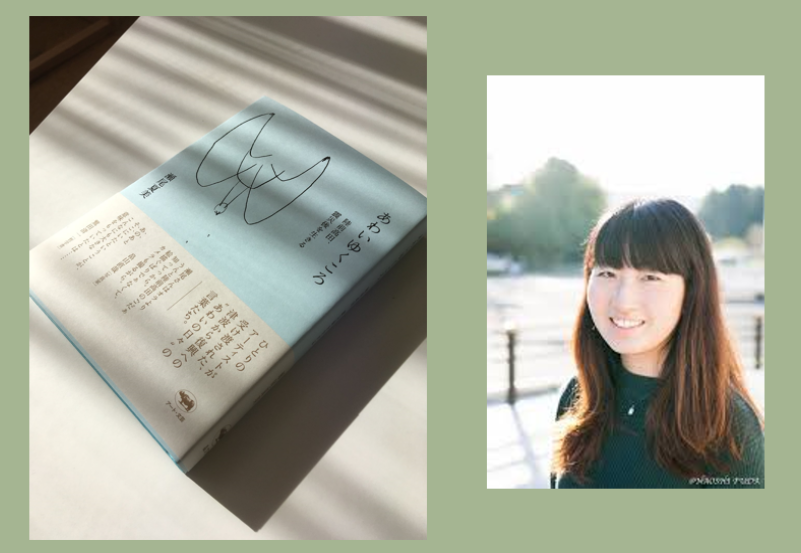

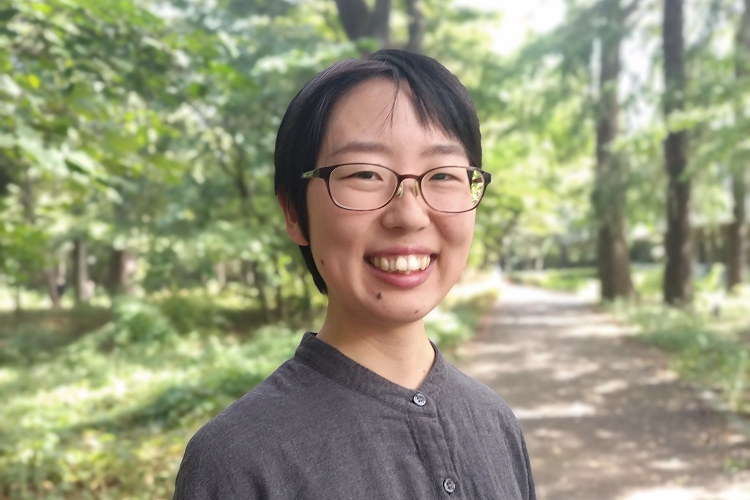

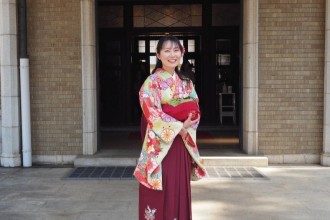

齊藤明香里さん(2023年度卒業)大手メーカー勤務 営業職(2025年3月現在)

卒業生インタビューをもとにゼミの担当教員が執筆したエッセイを掲載します

卒業論文テーマ…海外ルーツの子どもに対する支援の先に見える多文化共生社会の可能性-家庭・学校・地域の役割に着目して

齊藤さんは、なかなか研究テーマが決まらない中、関東圏の公立小学校で校長をしている父親に頼まれて、4年生の4月から海外ルーツの子どもたちへの支援を行うボランティアを始めた。校内にある海外ルーツをもつ子どもたちのための「にほんごルーム」で日本語の補習を手伝うとともに、授業にも入って学習支援するというものだ。せっかくだから、それを卒論のテーマにしたら、と言ったら、「え!これって卒論のテーマになりますか?」と、ちょっと戸惑ったような彼女の顔をよく覚えている。

最初は、自分が子どものころ海外から来る子どもたちのイメージが強く残っており、「外国人の子ども」は、家庭がわりと裕福で恵まれていると思っていた。しかし、実際にボランティアを始めると、生活のために親が日本にやってきたケースが多く、そういう家庭の子どもは、「なんで私はここにいるの?」と自分の居場所をみつけられないでいる。一方で、親が熱心に日本語を勉強していて、子どもも日本語を学ぶのが楽しいと感じている場合もある。外国人の子どもと一括りにしてはわからない、「一人一人に注目していったら、それぞれ違った問題がある、そういうところが面白い」と思った。

卒論では、「にほんごルーム」で、子ども同士でちょっかいを出しあったり話をしたり、時には言い争いをしたりという情景が生き生きと描かれる。また、インタビューをしたベテランの日本語支援の教師が、シャイだったネパール人の女の子が、林間学校のキャンプファイヤーで仲良くなった友達と交換日記を始めて明るくなり、みるみる日本語も上達していく様子を臨場感あふれる様子で語るくだりがある。実は、齊藤さんが最初に出してきた卒論草稿(主に背景や先行研究レビュー部分)は、情報が抜けていたり、文章も読みやすいとはいえず、たくさんの朱を入れて返却した。しかし、参与観察やインタビューを踏まえて書き出してからは、一気に読ませる筆力を見せた。そういえば、夏のゼミ合宿で彼女が読み返していたフィールドノートには、観察したことや、インタビューの内容がびっしりと書き込まれていたことを思い出した。

また、海外から来た子どもたちが問題を抱えていると思って研究を始めた齊藤さんだが、そのうち、受け入れ側が彼らを支えるという一方通行の関係ではないことにも気づいていく。例えば、年中行事の一つであった「クリスマス会」。多様な宗教的背景を持つ子どもたちの疑問の声によって、今では「冬の集い」に名前を変えた。海外ルーツを持つ子どもたちと交流する中で、日本人の我々が持つ「あたりまえ」を問い直す機会になったと彼女は指摘している。

フィールドワークをしていて印象に残ったのは、子どもたちが急に変わる瞬間があり、それを目の当たりにすることができたことだという。最初は友達がいなくて、にほんごルームでいつも自分にくっついてまわっていた子が、ある日突然、にほんごルームに日本人の友達を連れてきて、「今日から友達と一緒に遊ぶ」と別人のように明るい顔をみせた。「開花しているな、この子」と、子どもって環境でこんなに変わるのだと実感した。一方で、フィールドワークの難しさも感じた。とにかく情報量が多いので困ったという。例えば大人だったら、しばらく付き合うとこの人はこういう人だからこういう行動をとるだろうなと大体予想できるが、週二回、月曜日と水曜日にボランティアに行っていても、子どもは月曜日と水曜日で全然違う行動をとるし、日本語のレベルでさえ、月曜日と水曜日で違ったりする。最初は、予想がつかず、情報が多すぎで苦戦した。齊藤さんの話を聞いていて、人間や社会事象は、簡単に予測ができないほど多面的だし複雑なもの、だからこそしっかり観察して、話を聞く。シンプルだが重要なフィールドワークの原点を再認識させられた。

昨年卒業した齊藤さんは、現在、オーラルケア、健康食品、スキン・ヘアケアなどで有名な企業の営業職で仕事をしている。数字だけではなく、実際に見たり聞いたりすることで見えてくることがあるところが、フィールドワークの経験と重なるという。営業では数字を見るのも大事だが、お客さんの生の声を聴けるのが面白い。お客さんの購買行動をみて「どうしてこういう行動をとるのだろうか」とよく考える。これはフィールドワークの時に「なぜ、こんな行動をとるのだろうか」と考える癖がついたからではないかと思っている。お客さんがある商品を選択し購入する時、あるいは何かについてクレームを言ってくる時、「なぜそういうことをしたり言ったりするのだろう?」と考える癖がつき、現在担当している仕事に活かせていると考えている。

フィールドワークで子どもたちと過ごした時間が楽しくて、楽しくて、仕事が辛くなったら(辞めて)、小学校の先生になりたいぐらいだという。「(チャンスをくれた)お父さんに、そのこと言った?」と尋ねたら、「やだ、言ってないです!」と、はにかんだ笑顔で即答された。

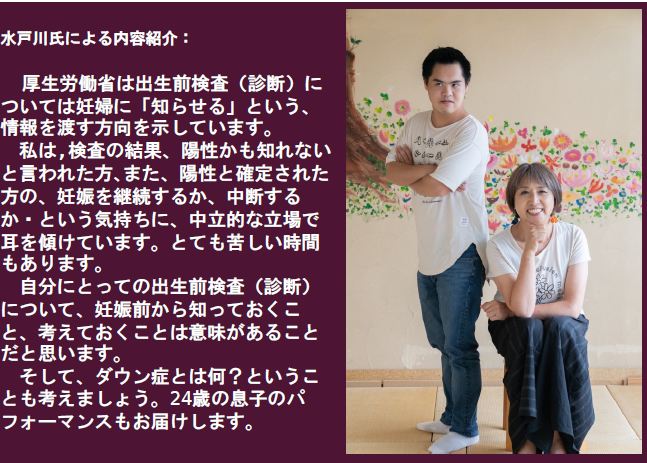

文責:松山章子