フィールドワークが拓く未来 ー 卒業生の挑戦

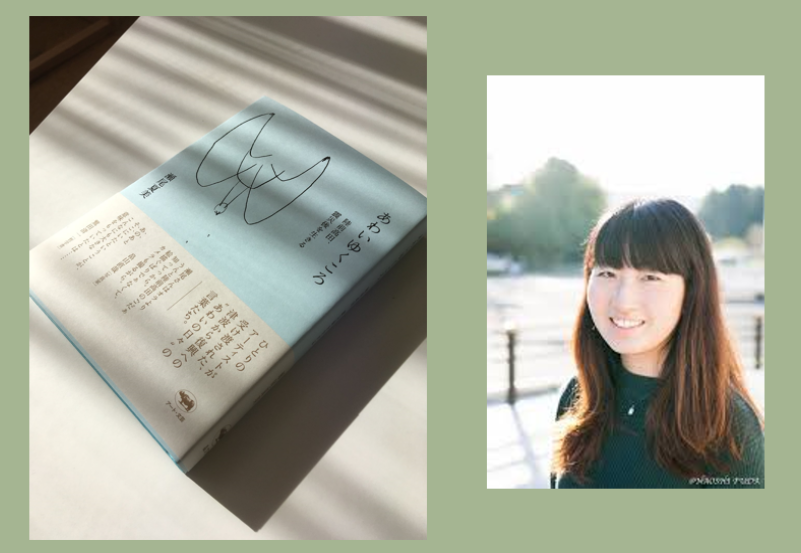

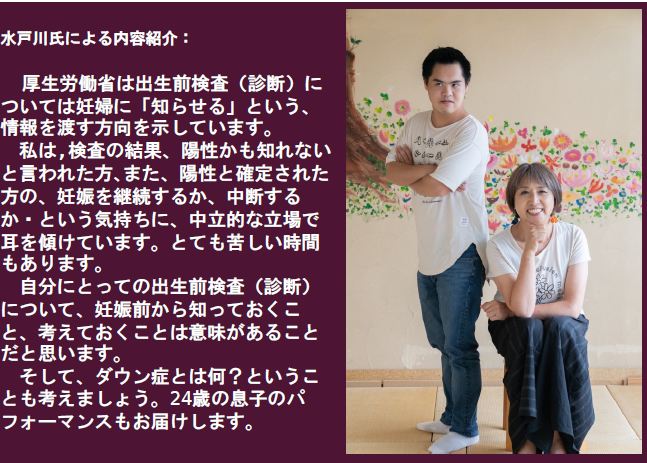

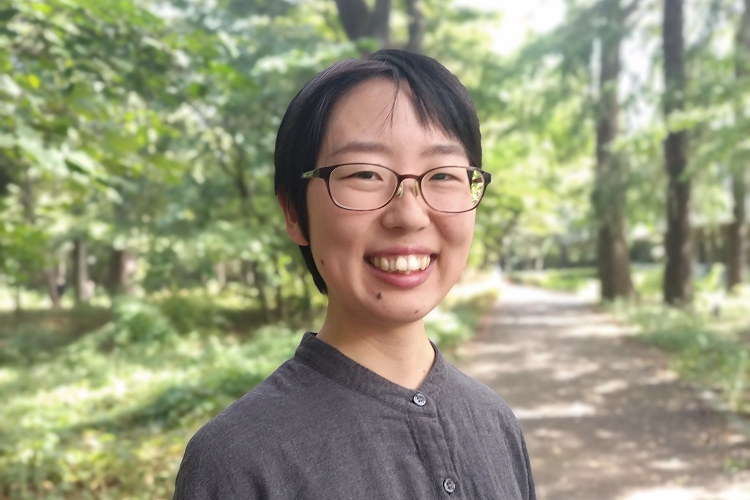

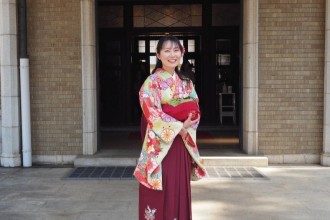

田中慧さん(2014年度卒業)国連難民高等弁務官事務所 勤務 (2025年3月現在)

卒業生インタビューをもとにゼミの担当教員が執筆したエッセイを掲載します

卒業論文テーマ…子どもとその親にとっての中途退学と就学の実態 —フィリピンの貧困地域を事例に—

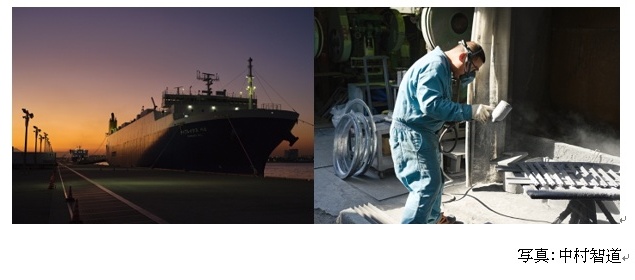

「こんなキャリアを築けたらいいなぁ」。遠い日の自分が、そう思っていたことを思い出させてくれた。田中慧さん。現在(2024年10月)は、ケニアの国連事務所でインターンをしている。今年のはじめまでは、JICAの青年海外協力隊の隊員として、ケニアの農村部に派遣され、同時にロンドン大学の通信制の大学院生としても、国際開発と教育についての研究を進めていた。現在のインターンが終わったら、次はウガンダの、南スーダン国境に近い町に位置する国連事務所に派遣され、難民支援にたずさわることも決まっている。国際協力の分野で、着実なキャリアを積み上げ、今まさに勢いづいている30代の元気な女性だ。

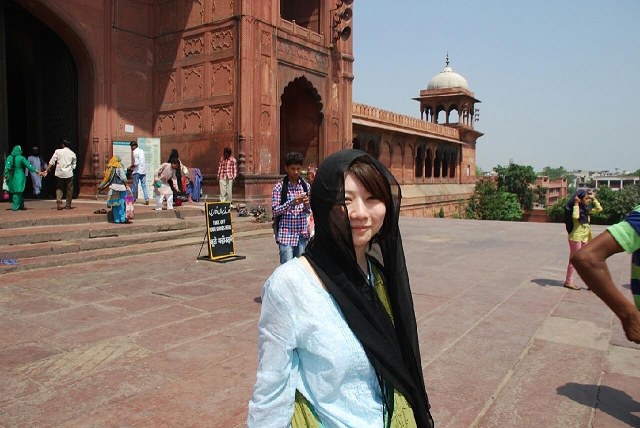

田中さんは、学部時代、私のセミナーに所属していた。高校生のときに、国際協力に関心をもち、いろいろな大学を検討した結果、津田塾大学の多文化・国際協力コースがふさわしいと考えて、入学を決めたという。大学3年生にはフィリピンの協定校に留学の機会を得た。アメリカやイギリスに行きたいという学生が多いなかで、ぶれることなく「私はフィリピンに行く!」と軽やかに旅立った。フィリピンでは、大学で開発研究の分野をしっかり学び、さらに現地でのフィールドワークも成し遂げた。フィリピンの都市近郊、いわゆる「ごみ山」で知られる地域で活動するNGOでインターンとして活躍しながら、その協力も得て、初等教育の中途退学者に着目した調査を進めた。いったんは学校に行った子どもたちが、なぜやめることになるのか、親と子ども、合計40人近い人々に丁寧なインタビューを重ねた。帰国後、彼女が書き上げた卒論は、よく調べ、よく分析したことが伝わる堅実で誠実なものだった。

日本でよく知られる大企業に就職を決めたのちも、田中さんは「でも、私は国際協力の道に行きたいので、いずれは会社を辞めます」ときっぱり笑顔で言い切った。「きっと働き出せば、その仕事を続けたくなるから、数年たったら区切りをつけて、改めて自分のやりたいことを考えてね」と、卒業式の日に、私は言ったらしい。卒業から数年経ったとき、「先生に言ってもらったとおり、区切りをつけました!」と連絡をもらった。そして、見事に彼女は国際協力の世界へ、次の歩みを進めたのだった。

思い返せば、私も、学部生のころ、欧米以外の地域に留学してみたいとぼんやり思ったけれど、結局、そんな勇気もなく、留学さえしないまま卒業した。卒業したら、大企業でバリバリ働こうと思っていたはずだけど、就活は見事に惨敗。その後、大学院に進学したが、研究だけをやっていていいんだろうか、むしろ国際協力の現場で働きたいんじゃないのかなどと思って、説明会に行ってみたり、インターンなどやってみたりした。だけど、その道に進む決心もつかないまま、そして、いまだ迷いながら研究の道を歩いている。

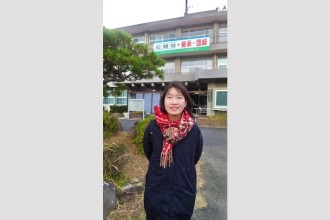

だから、私の叶えられなかった道を、どんどん進んでいる田中さんは、会うたびにいつもまぶしい。とりわけ、ケニアで青年海外協力隊の活動に従事しながら、同時にロンドン大学の大学院生としてオンラインで勉強するという話を聞いたときは、なるほど、そんなやり方があるのかと感心した。国際協力の分野では、実践と理論の往還が大事だということは、私もよく知ってはいたけれど、往還どころか、同時進行させる術を見出し、実行するとは!田中さんによれば、それが可能になった最大のポイントは、多文化・国際協力コース時代の学びにあったそうだ。学部生のあいだに現場でのフィールドワークやインターンを経験していたこと、そして現地で得られた資料を分析して論文を書くという一連のプロセスをやり遂げたことがあるという自信が、彼女の背中を押したようだ。

なにかと決心がつかず、なかなか踏み出せないまま生きている私から見ると、田中さんはいつも潔く、行動力に溢れている。そして、美しすぎるほど正しくキャリアを積んでいく。だけど、一時帰国中にひさしぶりに、津田塾を訪れてくれた田中さんの話をゆっくり聞かせてもらうと、ああ、この人は、本当はいろいろ迷いながら、悩みながら、それでもコツコツと地道に努力をかさねて、そして意を決して決断をし、どうにか前に進んで来た人なんだなと、いまさらながら認識を新たにした。彼女の、そういう力は、国際協力というむつかしい現場でこそ、もっと活きるだろう。これまでのなにもかもを、まるでたいしたことではなかったように、ケラケラと笑いながら話す田中さんに、これからも私は刺激を受け続けるはずだ。楽しみしかない。

文責:丸山 淳子