フィールドワークが拓く未来 ー 卒業生の挑戦

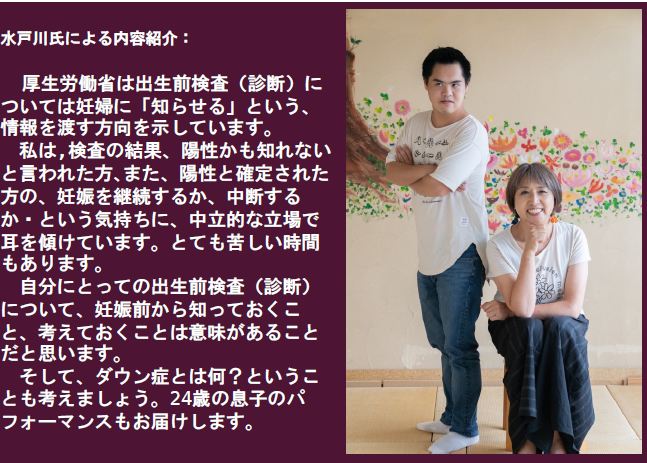

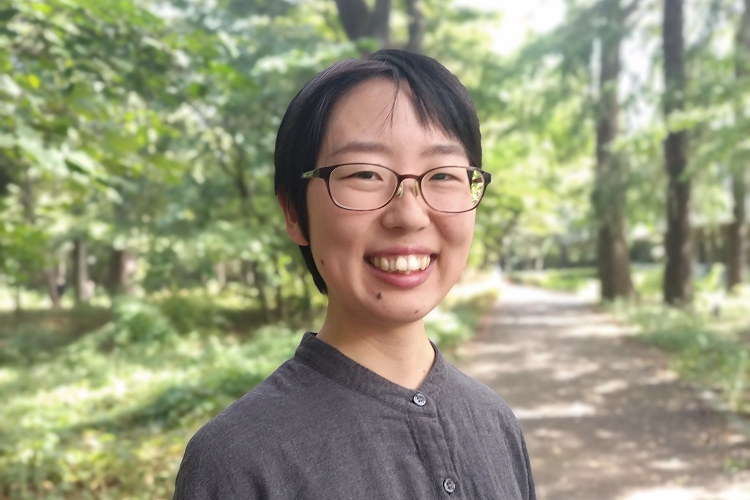

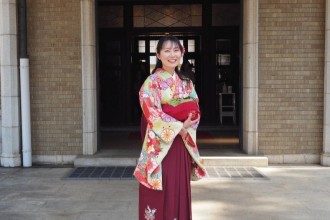

高橋優歌さん(2022年度卒業)生活クラブ勤務(2025年3月現在)

卒業生インタビューをもとにゼミの担当教員が執筆したエッセイを掲載します

卒業論文テーマ…支援策の利用に至らない野宿者ー横浜市寿地区周辺の路上で暮らす人々の事例から

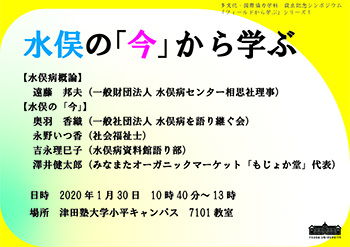

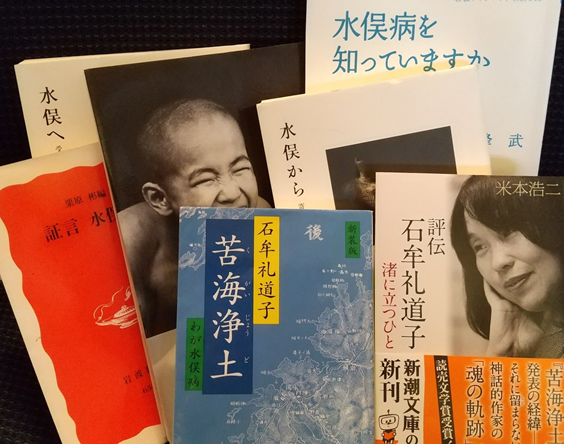

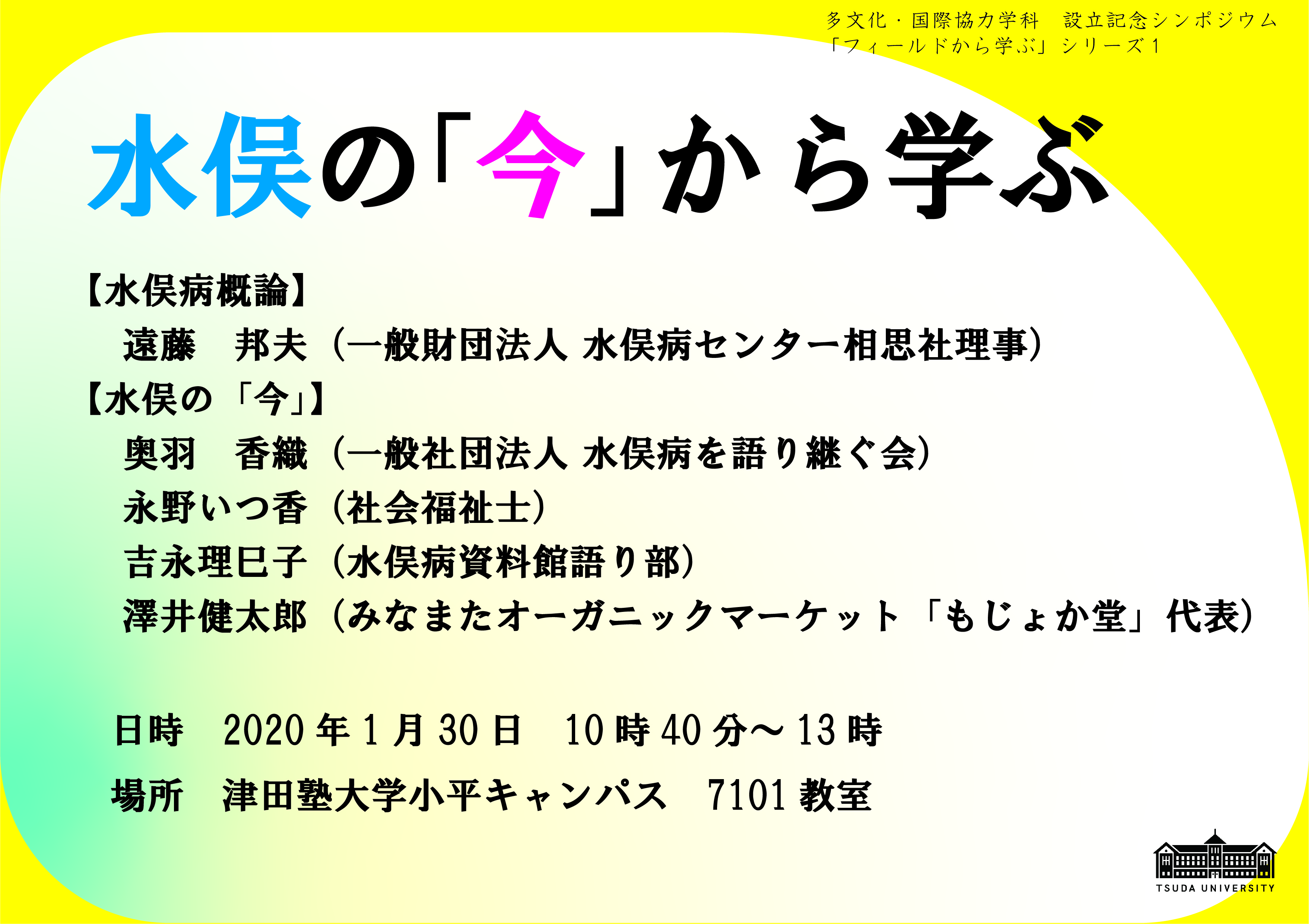

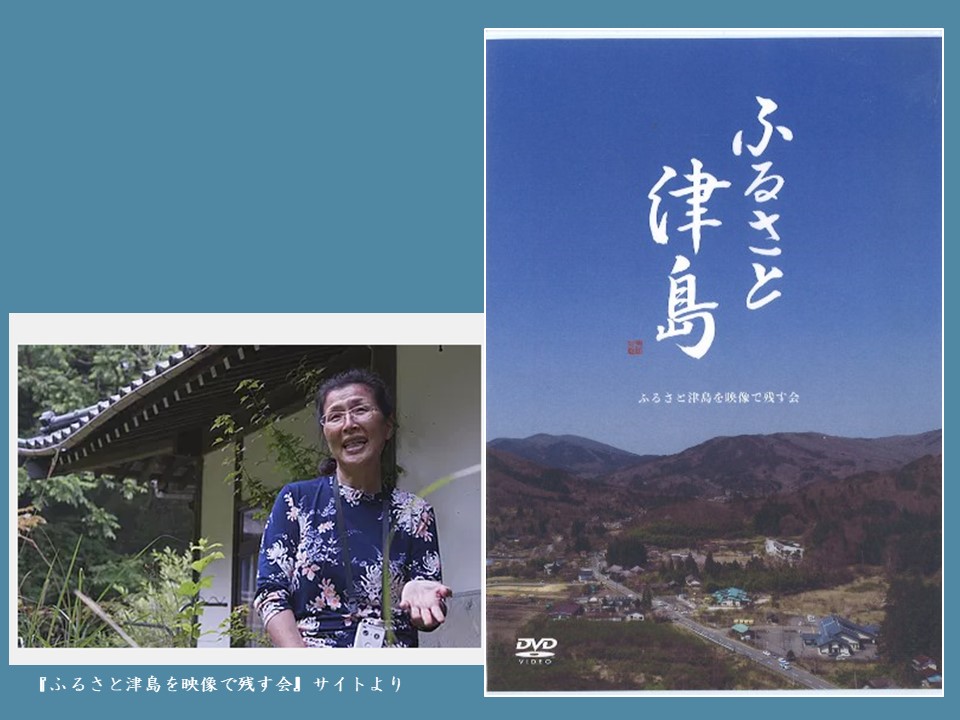

高橋さんが野宿者のことについて興味を持ったきっかけは、1年生の時にセミナーの授業で「ホームレスのことも研究対象になる」と聞いたことだったという。その後、授業や講演会などでホームレスのことについて触れる機会があった。特に大阪を事例にして活動している女性の話を聞き、若い女性でもそういった活動をしていると知ったことが刺激となった。

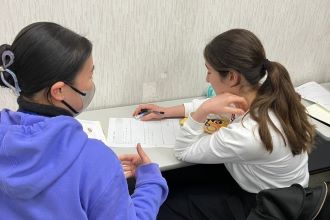

フィールドワークは3年生の夏に地元横浜でホームレスのいる寿町の支援団体を訪ね、そこから始まった。その後、8~11月は月2回の見回りに参加し、12月から1月に越冬事業で炊き出しなどに参加した。2~5月は就職活動であまり参加できなかったが、就職活動が終わった6月に再開した。そして9月にインタビューを始めた。

高橋さんはセミナーの中ではあまり発言する方ではなかった。むしろじっくり考えて、慎重に言葉を選んでコメントするタイプだった。そのために彼女がフィールドワークに行くときはうまくコミュニケーションが取れるのか、心配だった覚えがある。彼女にフィールドワークで何が一番大変だったかを尋ねたところ、やはり野宿者の人に話しかける勇気を持つことが大変だったそうだ。見回りの際は支援団体の人と一緒だったためそれほど問題はなかったが、インタビューとなると一人で行かないといけない。ただ、見回りに参加していたこともあり、話しかけた野宿者の人の中で彼女を見知っていた人もいたという。やはり見回りをやっていたので話しかける勇気が持てたということだ。

フィールドワークや卒論を振り返ると、もう少し早くにインタビューを始めればよかったということだった。対象者も増やしたかったが、時間の関係でできなかった。そういう意味ではもう少し早くにボランティアを始めればよかったのかもしれないが、興味もいろいろあったので、もっと早く決めることは難しかったかもしれないという。

彼女はいま、生活クラブで働いている。就職活動の際にはいろいろな業界を見たが、他の業種は自分がそこで働いているという想像ができなかったという。そんな時、キャリアセンターで生活クラブの求人の掲示があった。親が組合員だったので存在は知っていたし、調べると単に食品を扱うだけではなく、自分の興味のある貧困や福祉のことも取り組んでいる。また、再生可能エネルギーを通じて環境問題にもつながる。大学時代に学んでいたことを生かせると思って選んだという。彼女にぴったりの職場で彼女らしく、一歩一歩進んでいる様子がわかり、とてもうれしく思った。

文責:木村真希子