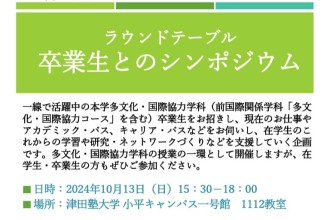

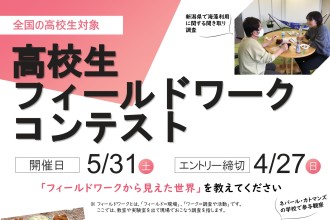

高校生フィールドワーク・コンテスト

第2回高校生フィールドワーク・コンテスト 開催報告

5月31日(土)小平キャンパス(オンライン併用)にて、第2回高校生フィールドワーク・コンテストが開催されました。

多数の個人・グループからの応募があり、書類審査によって選ばれた10組がプレゼンテーションを行いました。発表では、地方創生、国際協力、差別やウェルネス、多文化共生、地域の歴史といった様々なテーマがみられました。コンテスト当日は、関東圏だけでなく大阪、石川といった遠方からの参加者や、海外からもオンラインでご参加いただきました。

多文化・国際協力学科の教員らによる審査の結果、3名に賞を授与しました。講評は下記の通りです。

最優秀賞

■野田 峻佑 さん(金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校)

「もてなしドーム」から地域の空間スケールを再考する—地域独自基準の開発とその可能性ー

講評

本研究発表は、メディアを中心に頻繁に用いられる「東京ドーム何個分」という空間把握のあり方への違和感を出発点として、地域独自基準の空間把握のあり方を提示することを目指したものである。そこで野田さんが目を向けたのが、地元のJR金沢駅の玄関口に設けられたドーム状の建造物であり、雨と雪の多い金沢で観光客や故郷に帰省する人びとの傘の役割を果たしている「もてなしドーム」だ。ところが、もしてなしドームの規模(面積・体積)に関する文献や記事は発見できなかった。現場周辺のデパート、駐車場、ホテル、展望台などからの観察と考察を重ねるとともに、足元のタイルの規格と分布を算出してもてなしドームを定量化した。この作業を通じてようやく、東京ドームという想像上の単位に依拠することなく、地域での生活とそこで培われた身体感覚に基づいた空間認識と把握が可能になるのだ。

このような独自のフィールドワークの試みにより、中心から一方的に眼差され意味づけられる周縁で生活する人びとも自らを語る力を取り戻すことが可能となる。その意味で本研究は、生活者にとっての地域社会の理解の方法を示すものであると同時に、自らの生活の場所や文化へのエンパワメントにもなっている。ターミナル駅を中心とした都市部にしろ、モータリゼーションにともなった郊外の風景にしろ、金太郎飴のような状態の現代日本社会の風景を変えていくためのオルタナティヴな指標が示されていると言えるだろう。

以上、ユニークな文理融合的なアプローチによる自らの足元から出発したフィールドワークは、まさに私たちと場所との関係性を根源から問い直そうとする試みであり、その視座は多様なテーマと結びつけてさらに発展していく大きな可能性を秘めている。

評者:川端浩平

優秀賞

■東泉 伊恭 さん・印南 侑璃 さん(栃木県立矢板東高等学校 リベラルアーツ同好会)

御前原秘匿飛行場についての口述歴史—滑走路の様相に迫る—

講評

本研究は、第二次世界大戦中に存在していた御前原飛行場という秘匿飛行場について文献調査とインタビュー調査から明らかにするものである。秘匿飛行場とは第二次大戦中、航空戦力を確保することを目的として建設されたものだが、その性質上、現存する資料が乏しい。また飛行場の存在を知る体験者も高齢化していることから実態を明らかにすることが困難である。

発表者は調査にあたって、文献資料の丹念な掘り起こしと地域の体験者への聞き取りによってこうした制約を克服し、限定的ながらも御前原飛行場の存在と建設経緯、さらには空襲などの影響を明らかにしていった。御前原の地理的な条件が滑走路建設に向いていたこと、資材を得やすかったことなどが明らかになると同時に、米軍は秘匿飛行場の存在を把握しており、それにより空襲などの被害が起きていた可能性が高いことも示された。また、建設の過程で近隣の学校の生徒児童が動員されていたことなども明らかになった。

市民向けの発表会を通じて体験者を見つけ、秘匿飛行場が現在の所属高校に近いという地理的な特性を生かし、情報提供を募るなど、生存者が限られる中で情報を収集した工夫は高く評価できる。また、いま記録しなければ埋もれてしまったかもしれない地域の歴史を掘り起こして記録し、さらに過去の大戦を自らの身近の歴史として捉える貴重な試みである。今後の課題としてあげていた朝鮮人部隊についての調査も期待したい。

評者:木村真希子

優秀賞

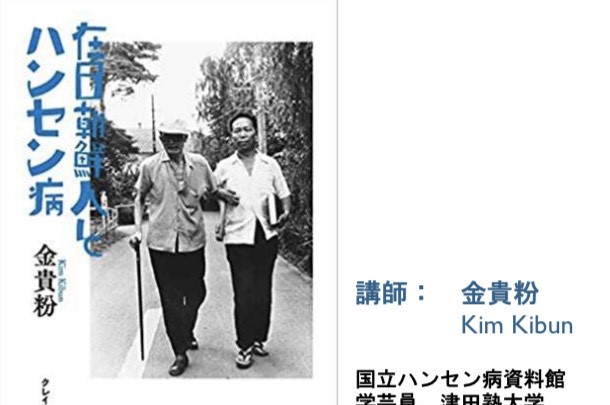

■河野 未悠 さん(聖心女子学院 高等科)

当事者から学ぶ、差別と向き合う方法~ハンセン病の事例を踏まえて~

講評

本発表では、東村山市国立療養所多磨全前園ハンセン病回復者のライフヒストリーの聞き書き、そしてそこから展開した情報発信の活動をとおした学びとして、「差別に向き合う方法」が報告された。 審査員が特に評価したのは、フィールドワークにはじまり、差別問題を研究する研究者、ハンセン病回復者、そして発表者が登壇者となる市民学習のイベントの企画開催へと至る、発表者による活動の発展・成長である。

聞き書きという調査を起点に発展した発表者の活動は、フィールドワークという活動のポテンシャルを引き出したものだと評価できる。まず、知る方法としてのフィールドワークの力である。インタビュイーと膝を突き合わせ、時間をかけながら、調査者が生きることのなかった現実を知る聞き書きのアプローチには、SNSやネットによる情報検索にはない仕方で誰かが生きている現実のリアリティに触れることができる、という利点がある。差別を主題にする発表者の活動は、その利点を引き出して、「フィールドワーク的に知る」ことが差別に向き合う方法にもなりうることを示している。例えばそれは、ハンセン病回復者も登壇したという市民学習のイベントにおいて質疑応答の際に、差別に対して何ができるのかというディスカッションが、登壇者を含む会場参加者のあいだでなかば自然発生的に生まれたことにも現れている。

もうひとつは、調査者の自己形成を導くフィールドワークの力である。フィールドワークでは、ほかの誰かが既に生きていた・いまなお生きているのに、それまでの自分が深くは知らなかった現実を知ることがある。そのような現実について、現地に赴く期間のあとも理解を深めていくことで物事の理解・感受の仕方が変わり、調査した者として考えられることや言わねばならぬことも変わる。発表者は、聞き取り成果を公開する機会を経て、聞き書きをしたことは目的地ではなく「はじまり」であると考えなおし、市民学習のイベントを企画した。一続きのプロセスのように語られた発表者の活動には、フィールドワークにはじまる自己形成のあり様が確認できる。聞き書きの(ひとまずの)終わりを自身の活動を終わりにせず、以後の活動を創出したことによって、発表者はフィールドワークをとおして知ることのポテンシャルを十分に引き出していると言える。

評者:近藤宏